Début avril 2025, Donald Trump a choqué le monde en annonçant des droits de douane d’importation complets sur presque tous les partenaires commerciaux. Des droits de douane de base ont été introduits sur toutes les importations et, pour un certain nombre de pays, les taux ont été augmentés plusieurs fois. Les marchés financiers ont réagi en chutant, les analystes ont commencé à parler du risque d’une récession et la communauté crypto essaie de comprendre les conséquences pour Bitcoin et d’autres actifs numériques.

Nous découvrons ce qui s’est exactement passé, pourquoi Trump et son administration ont pris une mesure aussi radicale et quelles en seront les conséquences.

Au cours des premiers mois de 2025, Donald Trump a mis en œuvre un certain nombre de mesures protectionnistes. Déjà fin janvier, le président américain avait menacé d’imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations en provenance de Colombie, exigeant une coopération pour l’expulsion des migrants.

En mars, les États-Unis ont rétabli les droits de douane sur la métallurgie – 25 % sur l’acier et 10 % sur l’aluminium pour un certain nombre de pays. L’Union européenne a condamné ces mesures et a préparé des mesures de rétorsion de 26 milliards de dollars contre les exportations américaines des mêmes marchandises. Mais Trump ne s’est pas arrêté là.

Le 2 avril 2025, le président américain a signé un décret introduisant un tarif « de base » de 10 % sur tous les biens importés. Cette mesure a touché 185 pays, soit pratiquement le monde entier. Une exception a été faite uniquement pour un petit cercle de partenaires tels que le Canada et le Mexique.

En plus du tarif de base, Washington a également introduit des taux plus élevés ciblés pour un certain nombre de pays. Par exemple, les importations en provenance de Chine sont soumises à un droit général d’environ 54 %. Pour l’Union européenne, le taux a été fixé à 20 %, pour le Japon à 24 % et pour l’Inde à 27 %. Un autre coup dur a été le nouveau droit de douane de 25 % sur les importations de voitures et de pièces détachées automobiles.

En conséquence, le taux moyen pondéré des tarifs douaniers américains est passé d’environ 2,4 % début 2025 à plus de 20-25 % après les décrets d’avril, soit le niveau le plus élevé depuis plus de 100 ans.

Pour imposer des tarifs douaniers aussi massifs, Trump a même déclaré l’état d’urgence économique, invoquant une menace pour la sécurité nationale, une mesure qui lui a permis de contourner l’approbation des tarifs par le Congrès.

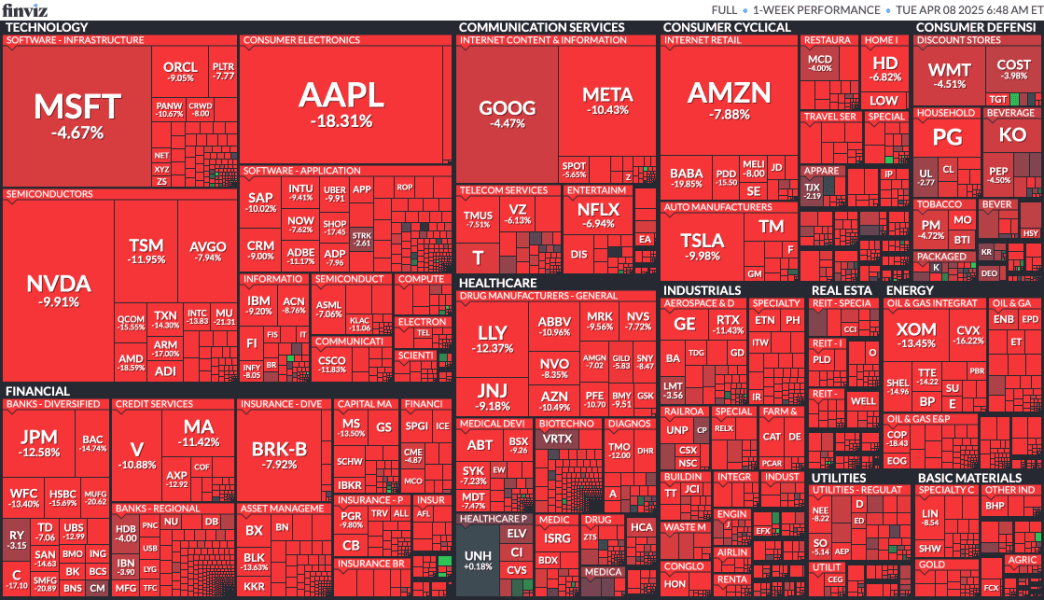

Les marchés financiers mondiaux ont réagi à l’attaque tarifaire américaine par une forte volatilité. Dans les premiers jours qui ont suivi les annonces de Trump, les indices boursiers ont sensiblement chuté :

Une réaction en chaîne a commencé en Europe et en Asie : le Nikkei japonais a chuté d’environ 8 % en une semaine (une baisse record en 5 ans), et les actions en Corée du Sud, en Inde et dans d’autres pays ayant d’importants secteurs d’exportation ont fortement chuté.

L’annonce des tarifs douaniers a également provoqué des troubles sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ayant chuté de plus de 3 % et les contrats à terme sur les métaux ayant chuté en raison des anticipations de contractions industrielles. Il est significatif que l’indice des prix des denrées alimentaires aux États-Unis ait déjà commencé à augmenter en avril, reflétant les nouveaux coûts pour les importateurs.

Dans le même temps, on a assisté à une fuite vers les valeurs refuges : les prix de l’or ont atteint un nouveau sommet historique et les rendements des bons du Trésor ont chuté, reflétant la demande d’actifs stables.

Les gouvernements des principaux blocs économiques ont réagi aux mesures américaines par des condamnations et des promesses de réciprocité : la Chine a promis des droits de douane de rétorsion immédiats sur les produits américains, et l’UE a également annoncé sa volonté d’introduire des droits de rétorsion à la mi-avril.

La politique tarifaire de Donald Trump est le fruit d’une équipe unie autour de l’idée commune du protectionnisme. Pour comprendre pourquoi les tarifs douaniers de 2025 sont si importants et agressifs, il est important de comprendre qui fixe le cap, quels objectifs ils poursuivent et quels points de vue ils défendent à l’intérieur de la Maison Blanche.

Le principal idéologue de la nouvelle attaque tarifaire de Trump serait Peter Navarro, le conseiller principal du président pour le commerce et l’industrie. Selon Politico, Navarro était un fervent défenseur des tarifs douaniers au cours de son premier mandat (2017-2020), faisant pression pour des tarifs douaniers contre la Chine et d’autres pays. Dans la nouvelle administration, il est en réalité l’architecte de la politique tarifaire de Trump.

La motivation de Navarro est idéologique. C’est un protectionniste convaincu, qui considère le déficit commercial chronique des États-Unis comme une menace pour l’économie et même pour la sécurité nationale. Navarro promeut également l’idée des tarifs douaniers comme source de recettes budgétaires, affirmant qu’ils pourraient rapporter au pays jusqu’à 600 milliards de dollars par an.

Jamison Greer, le nouveau directeur du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie tarifaire. C’est un vétéran des guerres commerciales de Trump : lors de son premier mandat, il a été le bras droit de Robert Lighthizer, négociant l’ALENA/USMCA et les guerres tarifaires avec la Chine. En 2025, Greer a été promu négociateur en chef et a été confirmé par le Sénat.

La motivation de Greer est en grande partie professionnelle. En tant qu’avocat spécialisé en droit commercial et associé de Lighthizer, il partage la philosophie de la « négociation difficile » : les tarifs douaniers sont considérés comme un levier pour forcer les partenaires à « jouer franc jeu » et à corriger les déséquilibres qui nuisent aux États-Unis.

Politico a noté que Greer est plus un technocrate qu’un leader charismatique et qu’il n’a pas de relation forte et de confiance avec Trump. Pour l’instant, il est toutefois le principal exécuteur de la campagne tarifaire de la nouvelle administration américaine.

Howard Lutnick, le nouveau secrétaire au Commerce, est devenu l’un des principaux architectes de la stratégie tarifaire de Trump. En fait, Lyutnik supervise le travail de la mission commerciale et donne le ton aux décisions tarifaires.

C’est un choix inhabituel : Lutnick est un ancien cadre de Cantor Fitzgerald sans expérience gouvernementale. Mais en tant qu’allié de longue date de Trump, il a rapidement adopté sa « guerre commerciale » comme la sienne. En mars 2025, Lutnik a activement défendu l’introduction de droits de douane de 20 % contre l’Union européenne, les qualifiant de réponse équitable aux barrières de l’UE.

Outre le slogan du commerce équitable, Lutnick promeut également l’idée fiscale radicale de Trump : remplacer une partie des impôts intérieurs par des tarifs extérieurs, finançant l’État par des droits d’importation. Les observateurs de Politico ont noté que Lutnick essaie de jouer sur deux tableaux : parler le langage du nationalisme économique que Trump comprend, tout en restant acceptable pour Wall Street.

Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor, bien que n’étant pas un responsable du commerce, est également devenu une figure importante de la politique tarifaire de Trump. Bessent est un financier de Wall Street et un nouveau venu dans l’administration.

Le rôle de Bessent est d’assurer la justification financière et économique des tarifs et de surveiller leur impact sur le marché et le budget. Lors d’une audition au Sénat, il a soutenu la politique de Trump, expliquant que les tarifs douaniers servent trois objectifs : mettre fin aux accords commerciaux injustes, lever des fonds et forcer les pays à se conformer aux exigences américaines.

Alors que les tarifs douaniers faisaient vaciller les marchés boursiers, Bessent a calmement déclaré que l’administration était prête à tolérer la volatilité et ne reculerait pas. D’autre part, en tant qu’économiste, Bessent essaie d’éviter de provoquer un choc excessif sur l’économie. Derrière des portes closes, Bessent exhorte le président à agir avec plus de prudence, par exemple en rendant les tarifs sélectifs ou en les introduisant progressivement, craignant une poussée d’inflation, selon le WSJ.

Kevin Hassett préside le Conseil économique national de la Maison Blanche (NEC) et est un conseiller clé de Trump en matière de politique économique. Il a également occupé le même poste dans la première administration Trump.

Hassett est connu pour ses opinions plus traditionnelles et « pro-marché ». Sur la question des tarifs douaniers, il occupe une position difficile : d’un côté, en tant que membre de l’administration, il soutient publiquement la rhétorique de Trump. D’autre part, il est la voix de la modération au sein de l’administration. Politico le décrit, ainsi que Bessent, comme faisant partie des personnalités « orientées vers Wall Street » de l’équipe. Il s’inquiète de l’inflation et de la réaction des autres pays.

Le choix de Hassett ou de Navarro qui aura le plus de poids auprès du président déterminera en grande partie si les tarifs douaniers resteront un outil de pression de négociation ou se transformeront en une politique isolationniste à long terme pour les États-Unis.

La question à laquelle les analystes et les experts tentent désormais de répondre est la suivante : pourquoi Donald Trump a-t-il pris la mesure tarifaire la plus agressive depuis des décennies ? La rhétorique officielle parle d’équité économique et de protection de l’industrie américaine, mais elle cache des motivations plus profondes et plus contradictoires. Nous avons rassemblé des versions clés et des évaluations d’experts pour comprendre ce qui a réellement guidé le président.

L’administration Trump affirme que des décennies de mondialisation ont affaibli la base industrielle américaine, laissant les États-Unis avec des déficits commerciaux chroniques. Des droits de douane élevés sur les importations sont considérés comme une solution à ce problème. Les principaux arguments de cette version sont :

Certains experts ne sont cependant pas aussi optimistes et préviennent que la hausse des prix des matières premières et des composants pourrait frapper les fabricants américains plus durement que les avantages de la protection du marché.

En outre, selon Trump, de nombreux pays profitent des États-Unis en imposant des droits de douane élevés sur les produits américains, en créant d’autres barrières ou en manipulant leurs devises tout en maintenant un accès libre au marché américain. Les nouveaux tarifs dans ce contexte se positionnent comme une réponse « miroir » à cette pratique.

Les représentants de plusieurs secteurs industriels soutiennent également cette position. Par exemple, les agriculteurs américains se plaignent que leurs produits ont été expulsés des marchés étrangers pendant des années en raison de règles discriminatoires, mais Trump s’est employé à résoudre le problème. Le ton est similaire dans l’industrie : les sidérurgistes, par exemple, remercient le président d’avoir combattu le dumping et les subventions des concurrents étrangers qui « ont affaibli la production américaine ».

Trump n’a pas seulement imposé des tarifs douaniers, il l’a fait en déclarant l’état d’urgence économique. La Maison Blanche a ouvertement lié le déséquilibre commercial à une menace pour la sécurité : l’administration estime que le déficit commercial sape la base industrielle de défense américaine et rend le pays dépendant des importations de biens essentiels.

La logique est la suivante : si l’Amérique dépend de la Chine pour l’électronique ou de fournisseurs étrangers pour l’acier, elle est vulnérable en cas de conflit. Les tarifs douaniers constituent donc également une stratégie visant à atteindre l’autosuffisance, destinée à relancer la production de biens essentiels au nom de la sécurité nationale.

En outre, les faucons américains considèrent les tarifs douaniers comme un outil de guerre économique contre la Chine – un coup porté aux exportations de Pékin, qui aspirent à la domination technologique et militaire. Et tout cela se déroule dans un contexte de méfiance croissante à l’égard de la Chine de la part des deux partis au Congrès.

De nombreux analystes considèrent les tarifs douaniers de Trump comme un outil de pression, conçu non pas pour être permanent mais plutôt pour forcer les partenaires commerciaux à faire des concessions à la table des négociations.

L’expérience du premier trimestre appuie cette version. Trump n’a pas eu peur de mettre en péril les accords existants à l’époque – par exemple, il s’est retiré de l’ALENA, mais a ensuite signé un accord mis à jour (USMCA) selon ses propres conditions. Dans ses relations avec la Chine, il a augmenté les tarifs douaniers pour forcer Pékin à accepter un accord de « phase 1 » en 2020.

Aujourd’hui, le taux est beaucoup plus élevé : presque tous les pays sont soumis à des droits de douane en même temps. Et cela a eu son effet : immédiatement après l’annonce des nouveaux tarifs, de nombreux partenaires se sont précipités pour demander des négociations. Le Vietnam, ayant appris l’imminence de l’imposition de droits de douane de 46 %, a accepté de discuter d’un accord commercial avec les États-Unis le même jour. Le Premier ministre japonais a demandé un appel urgent à Trump, et les dirigeants d’Israël et de Taïwan se sont rendus personnellement à Washington pour demander un traitement spécial ou des exemptions pour leurs pays.

Pour l’administration, c’est un double gain :

Politiquement, cela s’inscrit dans le slogan « L’Amérique d’abord », qui implique un changement de politique internationale vers le protectionnisme et l’isolationnisme.

Les tarifs douaniers massifs de 2025 pourraient être motivés par la volonté de Trump de consolider son soutien politique intérieur en tenant ses promesses de campagne et en ralliant l’électorat autour du nationalisme économique.

Du point de vue de la tactique électorale, le timing était bien choisi : les nouveaux tarifs ont été annoncés immédiatement après les élections, au début du mandat, alors qu’il reste plusieurs années avant la prochaine expression de volonté et que le soutien des électeurs est fort. Cela donne le temps de montrer des résultats ou au moins d’atténuer les conséquences négatives de la guerre commerciale avant de quitter la Maison Blanche.

De plus, en mettant au premier plan la confrontation commerciale extérieure, le président déplace l’attention vers les « coupables » extérieurs des difficultés économiques. Ce n’est pas une coïncidence si Trump a appelé le jour où les tarifs douaniers ont été annoncés « Jour de la libération », présentant ses actions comme une mission libératrice pour le pays.

Cependant, un tel jeu public comporte également certains risques. Si les tarifs douaniers sont favorables à court terme, les analystes mettent en garde contre une « course contre la montre » : si les biens deviennent plus chers et que des emplois sont perdus en raison de mesures de rétorsion, le soutien politique pourrait s’évaporer.

Parmi les interprétations les moins triviales, on peut citer l’idée que Trump pourrait poursuivre des objectifs macroéconomiques en essayant d’influencer la politique monétaire américaine.

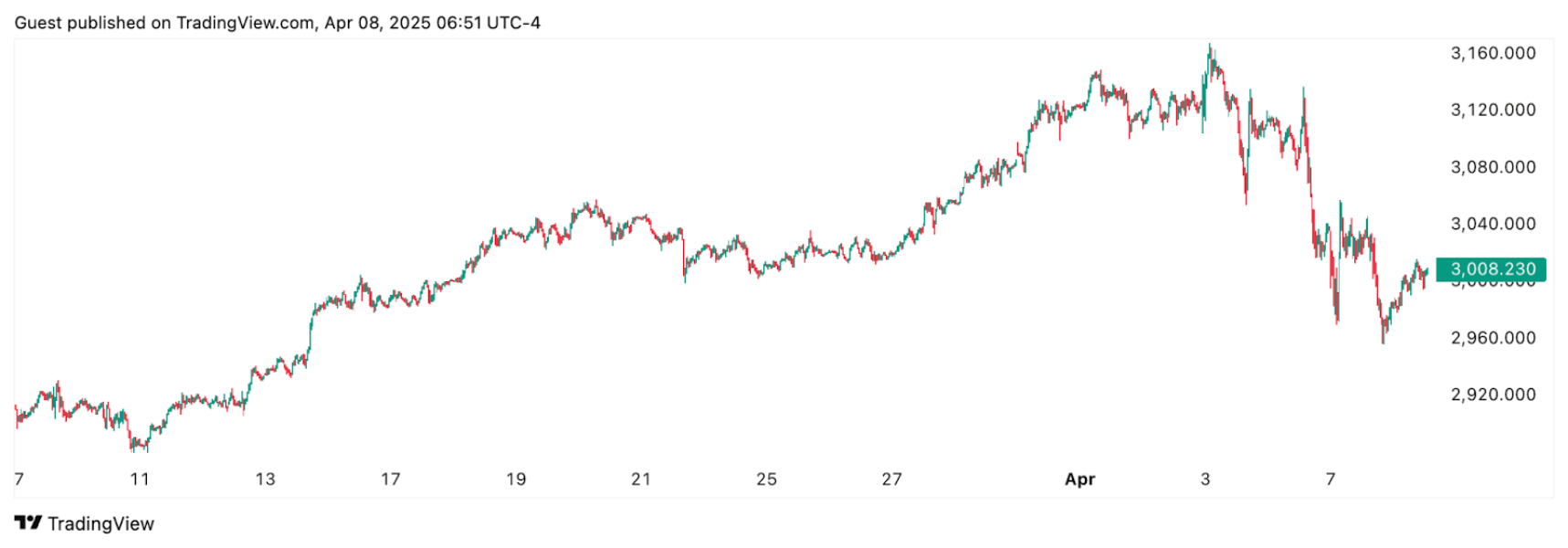

En annonçant des tarifs douaniers mondiaux, Trump a déclenché un effondrement des bourses – au cours des deux premiers jours, le S&P 500 a perdu environ 5 000 milliards de dollars de capitalisation, les investisseurs se sont précipités vers les obligations, craignant une récession. Certains analystes attribuent ce refroidissement des marchés et la menace d’un ralentissement économique à un changement de politique de la Réserve fédérale. Ainsi, selon CNBC, les chances d’une baisse des taux en septembre sont passées de 50 % à 100 % suite à l’annonce de nouveaux tarifs.

Trump, pour sa part, a accru la pression publique sur le régulateur : à peine les droits de douane introduits, il a de nouveau conseillé à la Fed, qui hésite à agir, de baisser ses taux. Sur les réseaux sociaux, ses partisans ont diffusé une vidéo de sa déclaration, où il aurait « délibérément provoqué un krach boursier pour faire baisser les taux d’intérêt », et Trump lui-même a republié des vidéos similaires.

MarketWatch a qualifié le nouveau plan tarifaire de « cauchemar pour la Fed », s’attendant à une hausse des prix et à un choix difficile pour le régulateur. Cependant, la même publication indique que Trump a probablement raison à propos du taux d’intérêt.

Il convient de noter qu’il n’existe aucune confirmation officielle d’un tel plan. Cependant, si elle est avérée, une telle stratégie revient à jouer avec le feu : à moins que la Fed n’assouplisse sa politique, le choc tarifaire lui-même pourrait pousser l’économie vers la crise.

ABC News estime que la principale raison de la guerre tarifaire est l’idéologie protectionniste de longue date de Trump, à laquelle il adhère depuis des décennies.

Dans les années 1980, l’homme d’affaires Trump se plaignait à haute voix du déficit commercial avec le Japon et de la « charité » des États-Unis envers leurs alliés. En 1987, il a publié une lettre ouverte dans les principaux journaux exigeant que l’Amérique défende ses intérêts avec plus de force. Trump a dit à peu près la même chose lorsqu’il a annoncé les nouveaux tarifs douaniers dans la roseraie de la Maison Blanche.

On sait que de nombreux conseillers économiques, dont l’ancien directeur du NEC Gary Cohn, l’ont quitté au cours de son premier mandat précisément à cause de désaccords sur les tarifs douaniers. Leur place a été prise par des personnes partageant les mêmes idées ou par des artistes silencieux.

En substance, la croyance personnelle de Trump dans le protectionnisme est devenue une politique publique. L’idée que les tarifs douaniers à eux seuls rendront à l’Amérique sa grandeur a été un fil conducteur tout au long de la carrière de Trump, depuis ses premières interviews jusqu’à son second mandat à la Maison Blanche.

Enfin, la version la plus critique lie la décision tarifaire de 2025 à la personnalité de Trump. Les partisans de cette interprétation estiment que la guerre commerciale massive est en grande partie le produit du style de gestion impulsif du président et de ses motivations personnelles. Leurs arguments se résument à ce qui suit :

Enfin, on ne peut pas exclure un élément d’autopromotion et d’ambition personnelle : Trump tente de franchir une étape historique importante qui inscrirait son nom dans les manuels scolaires, et les tarifs douaniers semblent être un outil approprié. Il aime les superlatifs et les records : « C’est le plus grand mouvement commercial de toute une vie », « une révolution économique » – ces phrases soulignent l’ampleur de l’événement à ses yeux.

Bien sûr, réduire tout à de simples traits de personnalité serait une simplification excessive. Même dans les décisions les plus radicales de Trump, on trouve souvent un grain de rationalité et de calcul politique. Cependant, cette version souligne que le facteur humain pourrait avoir joué un rôle majeur.

À la question « Toujours MAGA ? » — c’est-à-dire si Trump rend à l’Amérique sa grandeur — de nombreux analystes sont en manque de réponse. Cependant, le président et ses partisans sont déterminés : à leurs yeux, les États-Unis doivent simplement endurer le choc et attendre que les fabricants étrangers « se plient » et acceptent les nouvelles règles. Il reste à voir dans les mois à venir si ce pari risqué réussira. Pendant ce temps, l’économie mondiale se trouve au bord d’une guerre commerciale et tente d’évaluer les nouvelles réalités.

La réaction du marché des cryptomonnaies à ces événements a été mitigée. D’une part, la forte fuite des investisseurs face aux risques début avril a également affecté les actifs numériques. Cela est dû au fait que la volatilité du marché boursier a également historiquement affecté les crypto-monnaies, car certains investisseurs les considèrent comme des actifs risqués. Ainsi, dans le contexte de l’ouverture de la séance de bourse aux États-Unis le 7 avril, le Bitcoin est tombé en dessous de 75 000 $.

Cependant, il existe un récit alternatif dans la communauté crypto : la guerre commerciale et la réponse réglementaire qui en découle pourraient créer les conditions d’une nouvelle tendance haussière dans les crypto-monnaies. Le principal idéologue de cette version était le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes. Selon lui, les actions de Trump provoqueront des problèmes dans l’économie mondiale, que les autorités résoudront avec l’aide d’une imprimante à billets – et c’est bon pour Bitcoin.

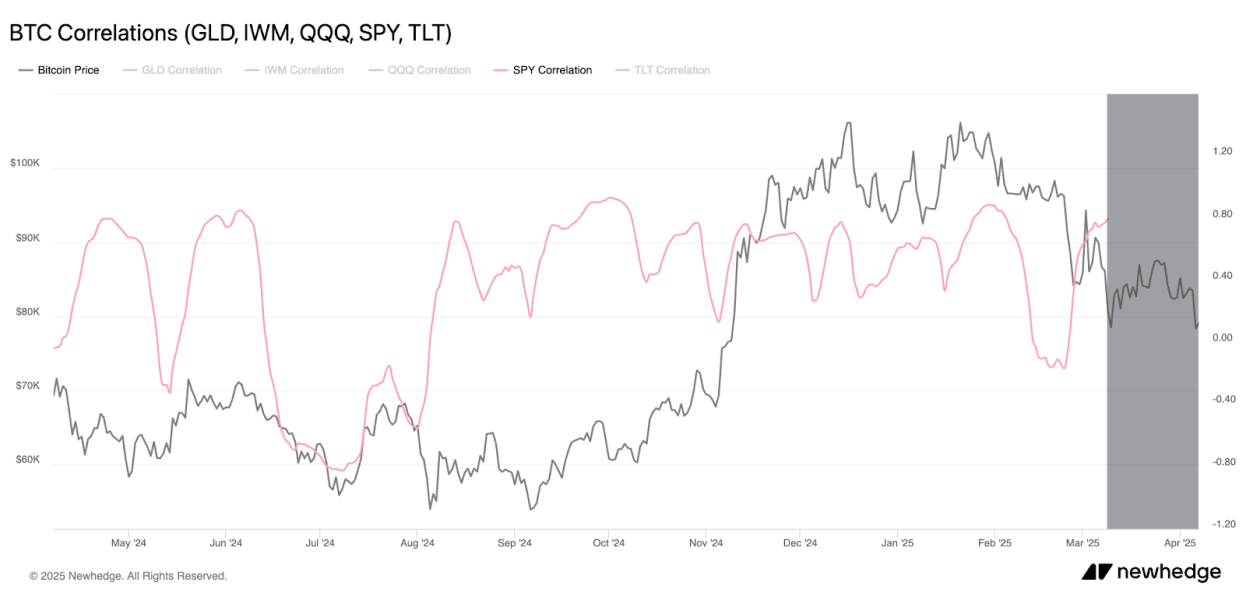

Certains analystes s’attendent à ce que l’incertitude économique accrue stimule la demande d’actifs non contrôlés par l’État tels que l’or et le bitcoin. Dans le même temps, les sceptiques avertissent que les cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, sont encore loin d’être une « valeur refuge ». Au printemps 2025, la corrélation entre Bitcoin et le marché boursier s’est à nouveau renforcée, de sorte qu’en cas de récession à grande échelle, les actifs numériques pourraient chuter avec le reste du marché.

Beaucoup se souviennent qu’en 2020-2021, ce sont les incitations sans précédent des autorités dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui sont devenues le carburant de l’une des courses haussières les plus puissantes de l’histoire de l’industrie de la cryptographie. L’histoire pourrait désormais suivre une trajectoire similaire : si l’escalade des tarifs pousse les régulateurs à injecter davantage, l’offre limitée de Bitcoin et sa nature autonome en tant qu’« or numérique » reviendront au premier plan. Et puis la guerre commerciale, qui a commencé comme un coup dur pour les marchés, pourrait s’avérer être le déclencheur du prochain cycle haussier.

Источник: cryptocurrency.tech

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.